建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)について

令和4年6月17日に建築物省エネ法の改正法が公布されました。

令和7年4月より建築物省エネ法の改正法が施行され、令和7年4月以降に着工する全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務化されます。

法律の概要

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「エネルギー消費性能向上計画の認定制度(略称:性能向上計画認定)」や「エネルギー消費性能の表示認定制度(略称:基準適合表示認定)」等の創設を柱とする「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称:建築物省エネ法)」が平成27年7月に公布されました。

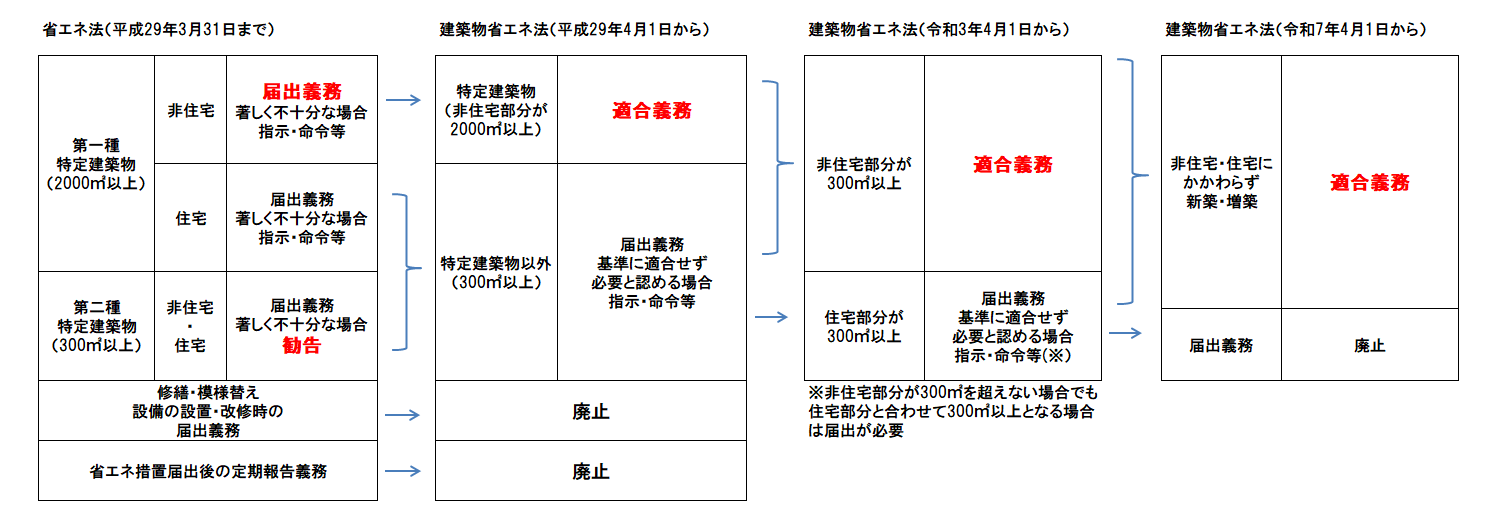

平成28年4月1日からは2つの認定制度(誘導措置)が施行され、平成29年4月からは省エネ基準への適合義務・適合性判定義務と届出義務(規制措置)が施行されました。また、令和元年5月17日に「建築物省エネ法の一部を改正する法律」が公布され、令和3年4月1日からは適合性判定義務対象が拡大(非住宅部分300平方メートル以上)されました。

令和4年6月17日に公布された建築物省エネ法の改正法のうち、令和4年8月16日に告示改正が公布され、令和4年10月1日から性能向上計画認定の認定基準が変わりました。また、令和6年4月1日申請分より、省エネ適判(非住宅)の大規模な(対象床面積2000平方メートル以上の)建築物の省エネ基準が引き上げになりました。令和7年4月より建築物省エネ法の改正法が施行され、令和7年4月以降に着工する全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務化されます。

適合義務・届出義務

建築物省エネ法第11条の規定により、特定建築行為をしようとするときは、工事着手前までに建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下、省エネ適判)を受ける必要があります。

適合していない場合は、確認済証が交付されなくなります。(都市計画区域外でも対象となるため、確認申請が不要の場合でも、省エネ適判が必要です。)また、検査の対象ともなりますので、エネルギー消費性能基準に適合していなければ検査済証も発行されなくなります。

第19条の規定により住宅等の用途300平方メートル以上の新築・増築を行う場合は所管行政庁へ省エネ計画書の届け出が必要です。なお、大規模修繕・模様替え・設備改修による届出及び定期報告制度については廃止となっています。

令和7年4月より建築物省エネ法の改正法が施行され、令和7年4月以降に着工する全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務化されます。

なお、届出義務(第19条)、基準適合認定(第41条)については、基準適合義務の拡大及び法改正に伴い、廃止となります(第19条,第41条削除)。

適合性判定業務の委任について

所管行政庁は、「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」(建築物省エネ法の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者をいう)に、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることができると建築物省エネ法第14条に規定されています。

この規定に基づき、岡山市は、平成29年4月1日より建築物エネルギー消費性能適合性判定の全ての業務を「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に委任します。

(本市への申請も可能ですが、確認申請・完了検査の提出先とご相談いただいたほうが円滑です。)

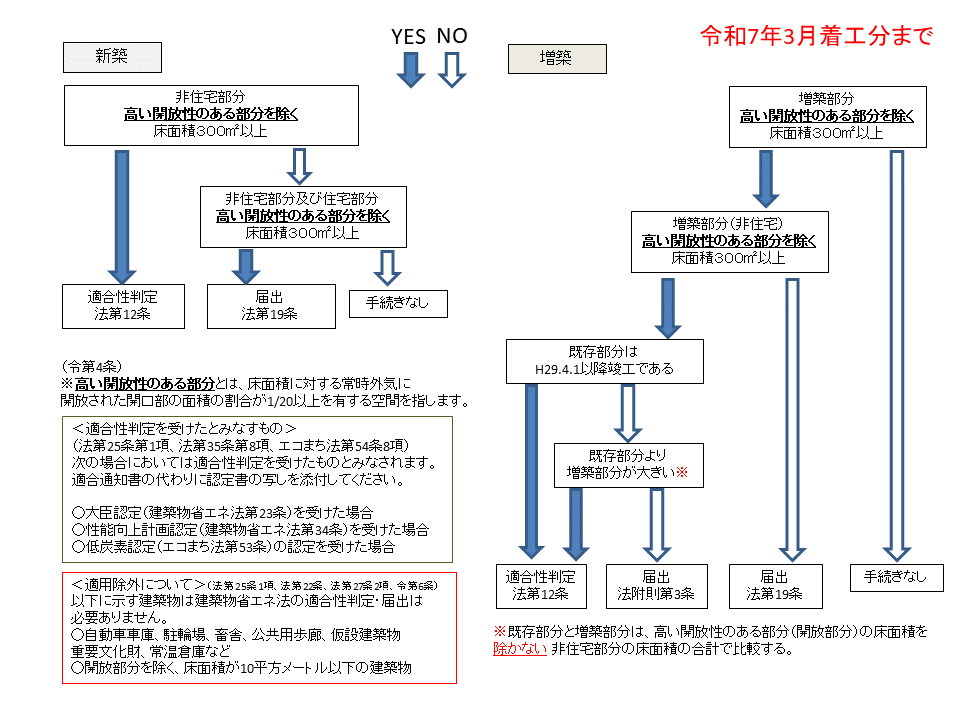

対象建築物について

建築物の用途や分類(住宅、非住宅)や床面積により対象となる手続きが変わります。下図のチェックフローをご確認ください。

以下に示す建築物は建築物省エネ法の適合性判定は必要ありません。

・自動車車庫、駐輪場、畜舎、公共用歩廊、仮設建築物、重要文化財、常温倉庫など

・開放部分を除く、床面積が10平方メートル以下の建築物

<省エネ適判みなしについて>(法第18条第1項、法第30条第8項、エコまち法第54条8項)

以下に示す認定を受けた建築物は、適合性判定通知書の交付を受けたものとみなされます。

適合性判定通知書の代わりに認定書の写しを添付してください。

・性能向上計画認定(建築物省エネ法第29条)を受けたもの

・低炭素認定(エコまち法第53条)を受けたもの

・大臣認定(建築物省エネ法第16条)を受けたもの

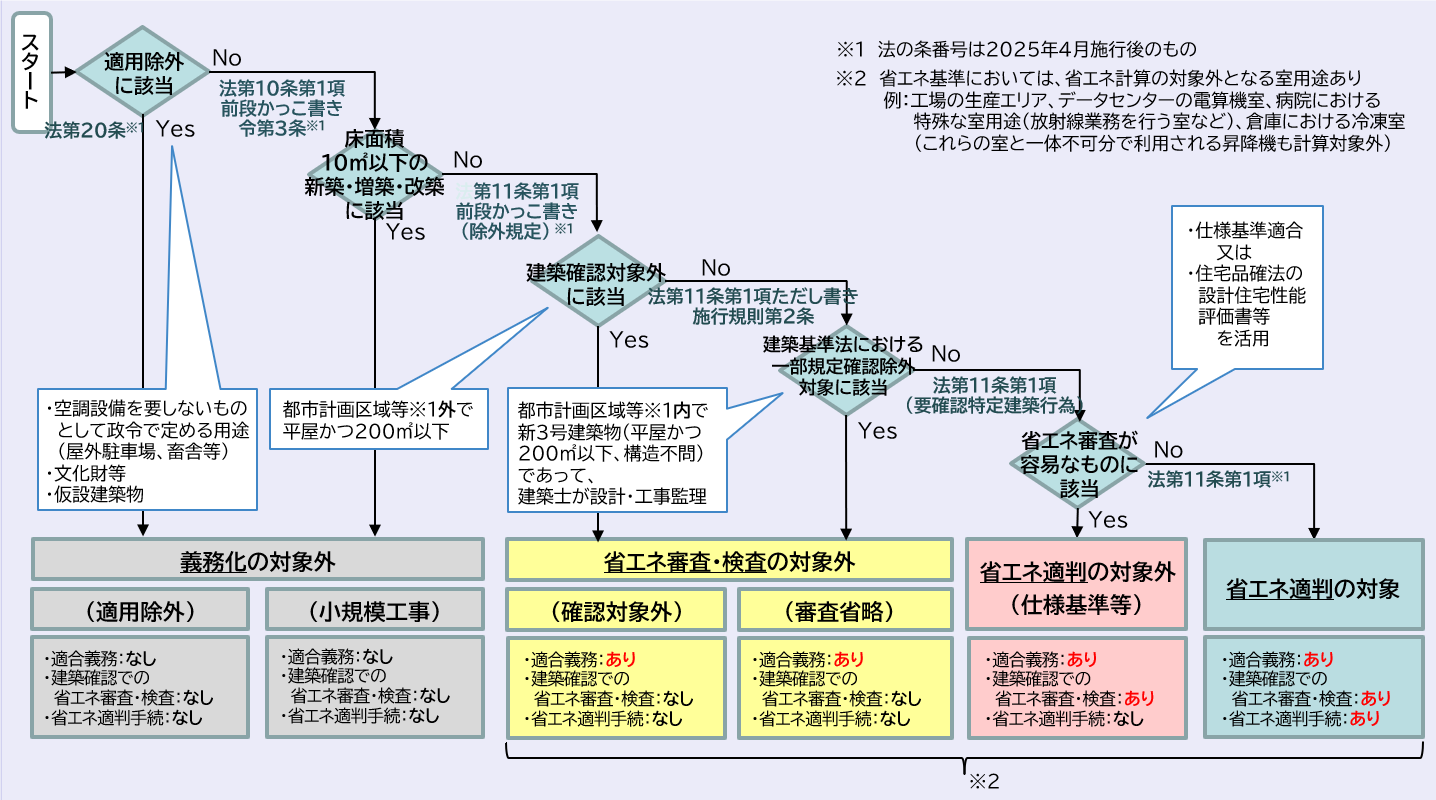

対象建築物について(令和7年4月より)

省エネ基準適合義務や省エネ適判の要否の判断は、建築主事又は指定確認検査機関が行いますので、確認申請・完了検査を申請する機関とご相談いただいたほうが円滑です。

<省エネ基準適合義務・省エネ適判対象判別フロー>

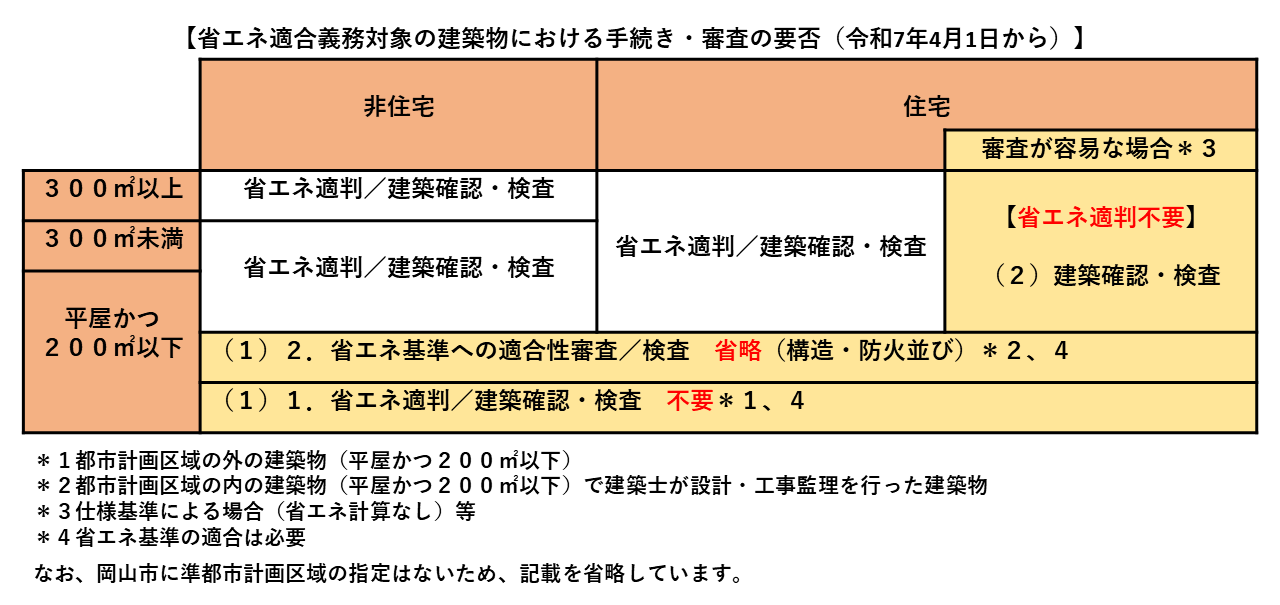

令和7年4月1日より、省エネ基準適合義務化及び建築基準法改正に伴い、省エネ適合義務対象の建築物における手続き・審査の要否の判断基準が以下の通りに変わります。

(1)省エネ基準への適合性審査を不要とする建築物

- 建築確認の対象外の建築物*1、4【法第12条改正】

- 建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物*2、4【法第11条第2項改正】

(2)省エネ基準への適合性審査が容易な建築物の省エネ適判手続きの省略*3【法第12条改正】

*1 都市計画区域の外の建築物(平屋かつ200平方メートル以下)

*2 都市計画区域の内の建築物(平屋かつ200平方メートル以下)で建築士が設計・工事監理を行った建築物

*3 仕様基準による場合(省エネ計算なし)等

*4 省エネ基準の適合は必要

なお、岡山市に準都市計画区域の指定はないため、記載を省略しています。

また、増改築にあっては、当該増改築に係る部分のみが省エネ基準適合の対象となります。(現行法では、増改築後の建物全体が省エネ基準適合の対象)

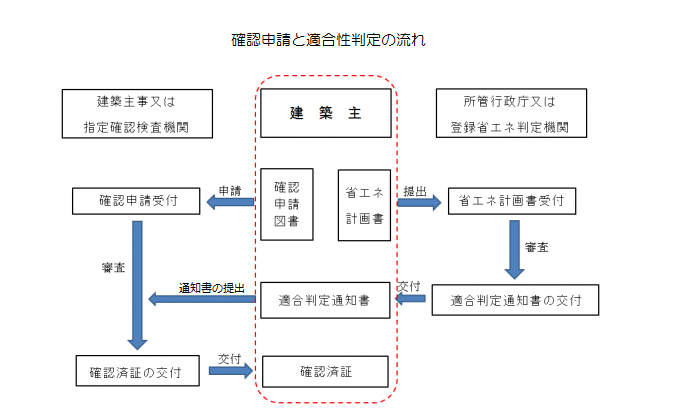

確認申請と適合性判定

省エネ基準に適合していないと確認済証の交付をうけることができません。具体的な流れについてはフロー図をご参照ください。

計画変更と軽微な変更について

適合性判定を受けたあとに省エネ計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、建築主は計画変更に係る適合性判定を受けなければなりません。

計画変更手続きが必要となる場合

- 建築基準法上の用途の変更

- モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更

- 評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法(通常版)⇔モデル建物法(小規模版))

少なくとも上記が伴う場合は、該当部の工事着手前に計画変更手続きが必要になります。

なお、計画変更に係る適合性判定を受ける場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合や、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、計画変更に係る確認申請は不要です。計画変更に係る確認申請を要する場合で、かつ、建築物省エネ法の計画変更に係る適合性判定を要する場合は、確認済証の交付までに変更に係る適合判定通知書が必要となります。

軽微な変更の場合、建築基準法の完了検査時に「軽微な変更であることを証する書類」が必要となります。

軽微な変更に該当する場合

変更内容がどの分類になるかどうかにかかわらず、それを確認することができる省エネ適判用の軽微な変更説明書が必要となります。

A.省エネ性能が向上する変更

軽微な変更であることを示す資料を作成し、完了検査時に提出。

B.一定の範囲内で省エネ性能が低下する変更

軽微な変更であることを示す資料を作成し、完了検査時に提出。

C.再計算によって基準適合が明らかな変更

再計算した内容を所管行政庁(又は判定機関)に提出し「軽微変更該当証明書」の交付を受ける。完了検査時に提出。

(※機器の変更など、単純に入れ替えるような場合は明らかな変更となりますが、当初の計画より機器が新設・不設置などする場合は、明らかな変更とならず計画変更手続きが必要になることがあるため、計画変更前によく確認してください。)

軽微な変更がある場合、岡山市においては完了検査の受付時に軽微な変更説明書(ルートCの場合、軽微変更該当証明書)の添付がない場合は、受付できません。また、現地検査までに省エネ分の工事完了報告書の提出も必要になります。

なお、適合性判定を受けたとみなすもの(性能向上計画、低炭素建築物新築等計画等)について変更があった場合は、それらの手続きに基づいて変更・証明手続きを行ってください。

参考資料(R06.07)

気候風土適応住宅について

気候風土適応住宅は、地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより省エネ基準(外皮)に適合させることが困難であるものとされており、適合義務(法第10条)の外皮基準が適用除外となります。

対象となる気候風土適応住宅は、基準省令第1条(国交省告示第786号)による基準への適用が必要となります。

国交省告示第786号には、- 1項1号(国交省基準)

- 1項2号(所管行政庁の上乗せ基準)

- 2項(所管行政庁による独自基準)

がありますが、岡山市では現在、1項2号及び2項を定めていません。

※住宅への省エネ基準適合義務化以降に、1項1号による基準以外で伝統構法により建築を希望される方へ

- 地域の気候及び風土に応じた伝統構法である(市内に旧来より現存する等)。

※ただし、在来工法は除く - 該当の伝統構法では外皮基準を満たせない(必要量の断熱材の施工ができない等)。

などの計画である場合、法の主旨に適合するかどうか審議の上、2項の基準策定が必要となります。

本市にご相談いただいても、

・必ずしも希望される基準で規定できるわけではないこと

・現存する伝統構法であることなどの検討資料の作成にご協力いただくこと

・基準策定に係る事務処理にある程度期間が必要となること

上記をご理解いただき、事前に専門となる建築士へご相談のうえ、ページ下部の問い合わせ先にご相談ください。

建築物省エネ法に関する認定申請について

岡山市における認定手続き

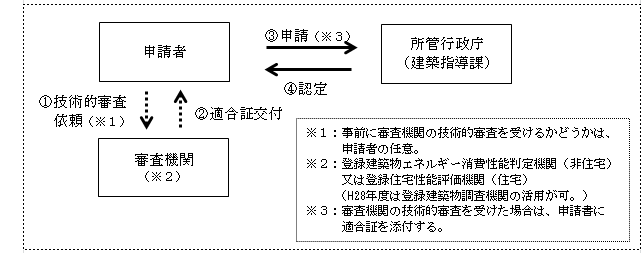

(1)認定手続きフロー

誘導措置について、所管行政庁から次の認定を受けることができます。

- 性能向上計画認定(容積率特例):建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

(法第29条、30条、31条関係)

標準的な申請手続きは、下記フロー図による。

(2)岡山県内の登録省エネ判定機関及び登録住宅性能評価機関

下記のリンクより

(一社)住宅性能評価・表示協会 登録省エネ判定機関の検索別ウィンドウで開く

都道府県:岡山県 市区町村:岡山市 を選択し、検索してください。

(一社)住宅性能評価・表示協会 登録住宅性能評価機関の検索別ウィンドウで開く

業務区域:岡山県 を選択し、検索してください。

性能向上計画認定(容積率特例)について(法第29条、30条、31条関係)

建築主等は、新築等の計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定を建設地の所管行政庁により受けることができます。性能向上計画認定を受けると、容積率特例などのメリットがあります。

1.認定を受けることができる行為

- 建築物の新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替

- 建築物への空気調和設備等の設置又は改修

※着工前に申請されたものが対象となります。

2.認定基準(法第30条第1項)

令和4年8月16日の告示改正により,令和4年10月1日から認定基準が変更になりました。

- 建築物のエネルギー消費性能が誘導基準に適合すること

一次エネルギー消費量は省エネ基準に比べ,一次エネルギー消費量が20%以上削減されていること。また断熱性能は外皮平均熱貫流率UA 0.60 ,冷房期の平均日射熱取得率ηAC 2.8 (6地域)以下の数値(断熱性能等級5以上)であること。 - 計画が基本方針に照らして適切なものであること

- 資金計画が適切なものであること

計画変更と軽微な変更について

性能向上計画認定を受けたあとに省エネ計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、建築主は計画変更に係る認定を受けなければなりません。この場合の軽微な変更は、省エネ適判の基準と異なりますので、ご注意ください。

軽微な変更

- 明らかに性能が向上する変更

・断熱材の厚みの変更はなく、熱貫流率の性能が向上するもの など

- 性能に影響のない変更

・断熱材の厚みの変更はなく、熱貫流率が同じもの など

変更認定申請(上記以外)

- 再計算しないと計画時点の性能が確認できないものについては、変更認定が必要です。

認定申請手数料

認定申請にあたっては、申請手数料が必要となります。令和7年4月申請分より、手数料が変更になります。

- 技術的審査(有り) 一戸建て住宅 4,000円

- 技術的審査(無し) 一戸建て住宅(200平方メートル未満・計算有) 34,000円

注)手数料額は、申請される住戸の規模などによって異なりますので、詳しくは「岡山市建築関係事務手数料条例」を参照してください。

基準適合認定(表示認定)について(法第41条関係)(令和7年3月に廃止)

建築物の所有者は、既存建築物について省エネ基準に適合していることの認定を建設地の所管行政庁により受けることができます。基準適合認定を受けると、対象となる建築物の広告や契約書などに、基準適合認定表示(eマーク)を付することができます。

1.認定を受けることができる建築物:既存建築物

※新築の場合は、建築物竣工後に認定を受けることができます。

2.認定基準(法第41条第2項)

建築物エネルギー消費性能基準(平成28年1月29日 経済産業省令・国土交通省令第1号)に適合していること。

※申請書や添付図書に記載の内容が、建築物の現況と相違ないものであることについて、必要に応じて建築士に確認を求める等により自主的に確認を行う必要があります。

お問い合わせ先

省エネのプログラム及び計算方法についてのお問い合わせは、下記で受け付けています。

受付時間:平日午前9時30分から12時00分、午後1時00分から5時30分

電話:0120-882-177

要綱・申請書等

関連情報

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730