概要

会期 令和7年4月3日(木曜日)から5月18日(日曜日)まで

※毎週平日の月曜日は休館です(5月5日は祝日のため開館します)

会場 岡山市立中央図書館 2階 視聴覚ホール前の展示コーナー(入場無料)

<展示の概要>

明治維新を迎えて、近代的な制度のもとで新しい学校教育を進めることは、国民共通の願いでした。明治5年8月2日(新暦では9月4日)に太政官から学制が公布され、これに沿って翌月から学問所と呼ばれた教育施設の設置が全国各地で始まり、やがてこれが小学校へと発展していきます。

しかしこれに先立つ動きがすでに各地で起こっており、岡山藩領内でもすでに明治4年から庶民の子弟のための教育施設である郷学の設置が各地で進められつつありました。

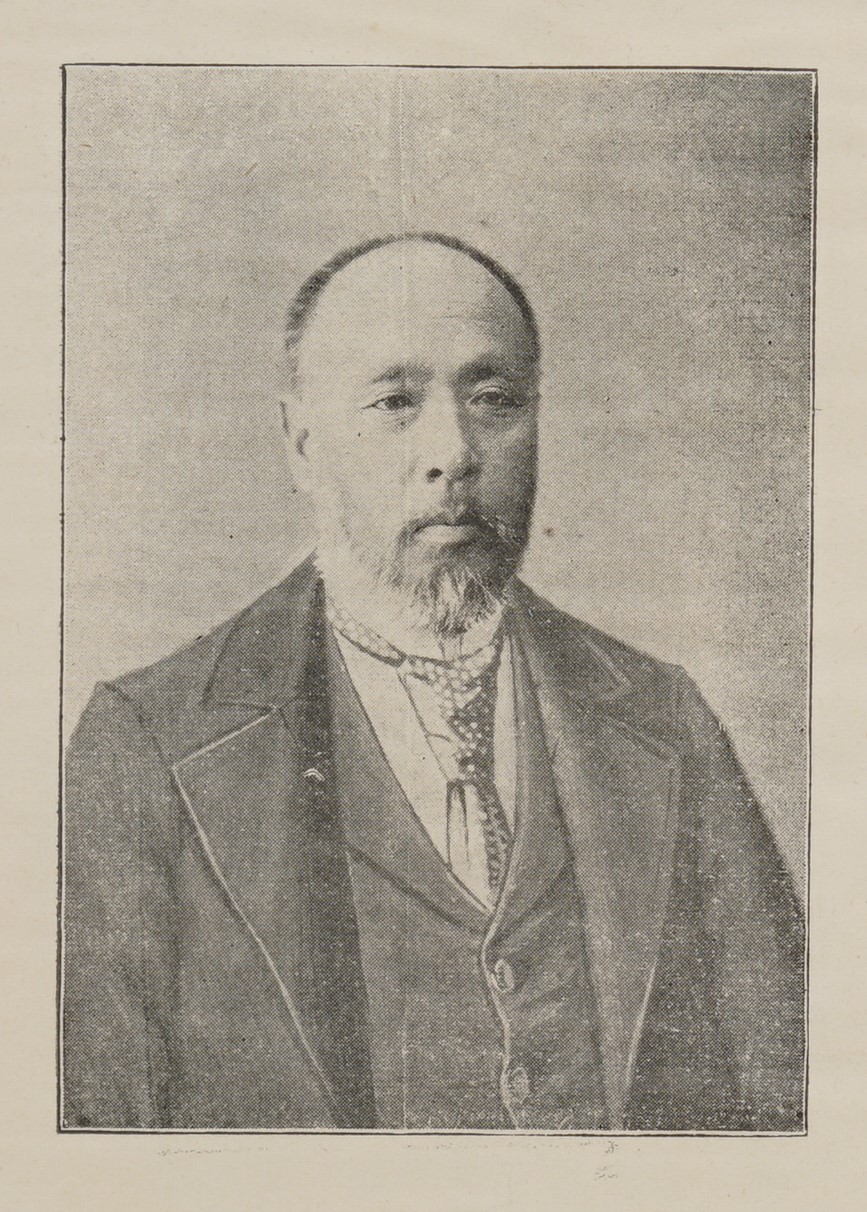

その中で、旧藩主・池田家の城下町である岡山では、これまで資料の不足からこの前後の動きがあまりよくわかっていませんでした。わずかに戦前発行の旧版の『岡山市史』の中で、旧岡山藩士で明治期に教育事業の分野で活躍した中川横太郎が中心になり、学制による学校設置に先駆けて市内に「明治義塾」という教育施設を開設していたことが、関係者の証言を書き留めるかたちで伝えられていました。現在の関西高校や岡山大学医学部、山陽学園などの教育機関の草創に参画し、それらを育て上げたことで名高い中川横太郎と、岡山紡績所や第二十二国立銀行、中国鉄道などの事業を経営し、殖産興業に努めた杉山岩三郎の兄弟のことは、広く知られています。

ところが当館所蔵の国富家文書の中に、この間の事情をより詳しく明らかにする資料が含まれていたことがわかってきたので、このたびはそれらを展示して紹介し、岡山における学校教育の草創期に光を当て、歴史を振り返ることにしました。

中川横太郎の肖像(西毅一著「中川横太郎君略歴」に掲載の写真)

岡山県の明治初期の教育行政と国富家

国富家は岡山城下町の商人で、江戸時代には安政年間に当主の国富源次郎が城下の町人社会を代表する惣年寄の役を務め、市政に深く携わってきましたが、明治時代の初期には源次郎の次男の庄太郎が事実上の当主の立場にありました。

岡山藩は明治4年に漢学者の西毅一をそれまでの学校奉行に代わる学校督事に任命し、教育行政の近代化を進めました。池田光政が寛文6年(1666)に設置した藩学校は、漢学、英学、数学の3科を教えるように改組され、明治5年には普通学校と改称されました。

この普通学校の運営には、国富庄太郎が「出仕」という役職で関与しており、西毅一へ財政状況を報告した文書の控えや、月額20円という破格の月俸(彼が学校の運営において重要な立場であったことをうかがわせます)の受取状と、それを返上するので学校の入費に用いるようにと願い出た文書などが残っています。明治維新後もなおしばらく市政に携わり、財政・経済にも明るかった城下の有力商人の協力が必要であったことが推察されます。

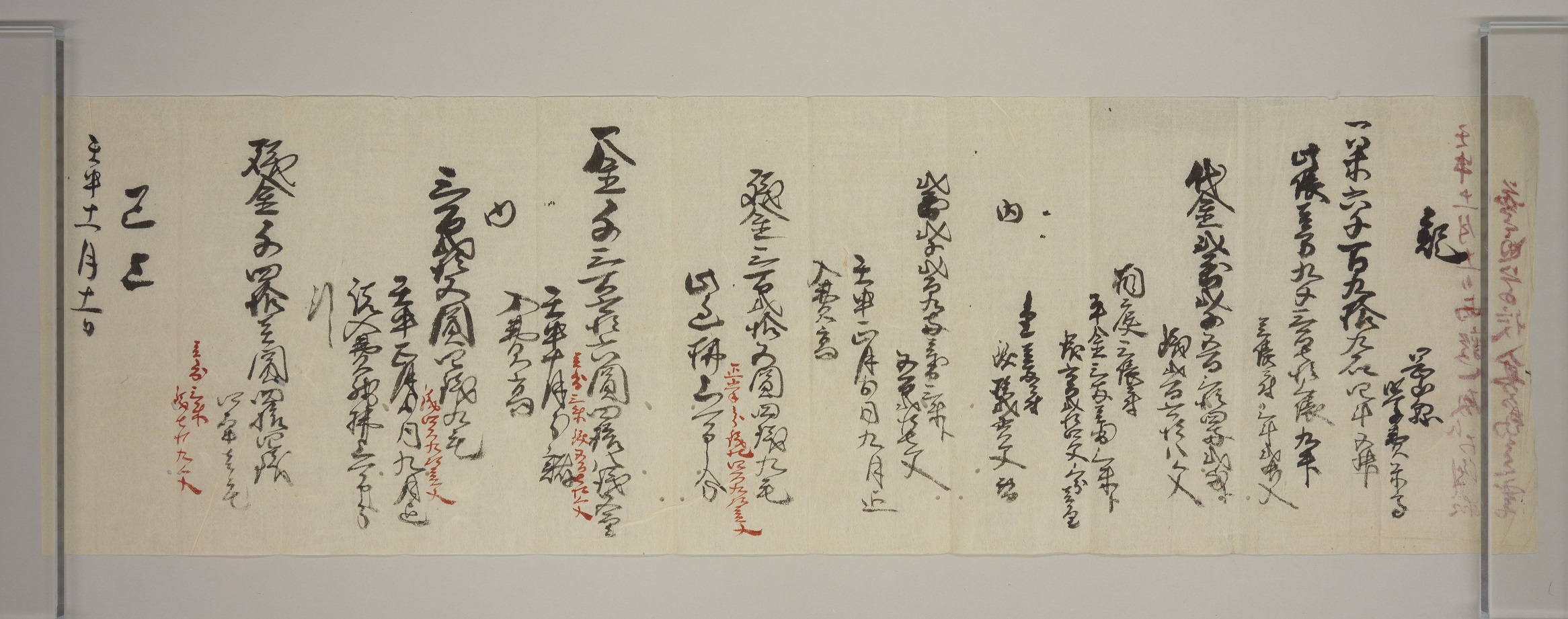

明治5年11月11日に国富庄太郎が西毅一へ送った普通学校の運営状況の報告の控え

明智義塾とその運営について

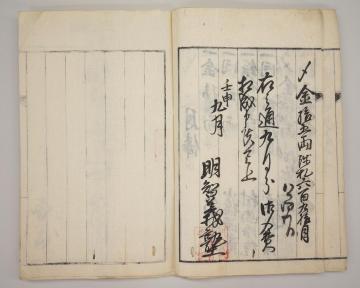

明治5年8月に公布された学制に先立って中川横太郎が設置したと伝えられてきた教育施設については、国富家文書の中に施設の改築費と運営費を書き出した諸帳簿と、江戸時代に凶荒に備えて米を備蓄してきた社倉の貯えを義塾の入費にあてることを宣した文書が残っています。それらをみると、教育施設の名前は実は「明智義塾」であり、

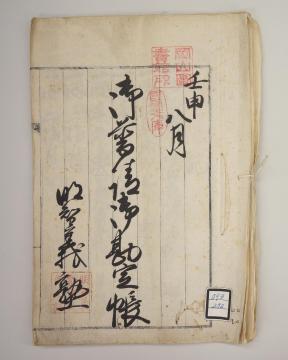

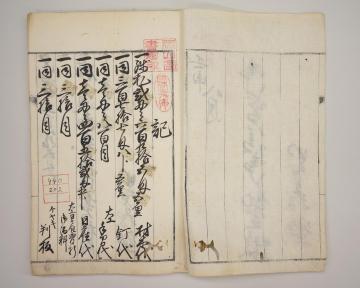

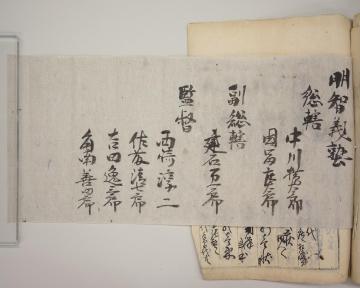

帳簿には「御普請御勘定書」(明治5年8月)と「御勘定書」(明治5年8月と9月)のほか、国富庄太郎が立て替え払いをした経費の帳簿と、義塾の役員名簿が含まれています。

義塾を整備するにあたっては、江戸時代に町奉行が執務し、城下町の司法や行政を行った役所である町会所の建物を改修して利用しましたが、このときの費用を書き記したのが「御普請御勘定書」です。8月の日付になっているので、少なくともその前月までには工事が行われていたことがうかがえます。

「御勘定書」は、義塾の運営が行われた8月と9月の分が残っており、いずれも用紙や燃料、食糧などの需用品の購入と、教師や他の職員へ支払った月俸の金額が記されています。9月の勘定書では、さまざまな書物も購入されています。

役員名簿をみると、中川横太郎と国富庄太郎が「統轄」の役職にあり、2人がこの事業の中心にあったことがわかります。

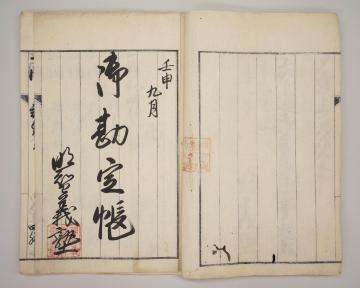

明智義塾の「御普請御勘定帳」の(表紙)

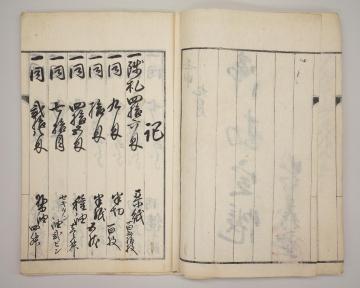

「御普請御勘定帳」の内容(材木代、釘代、大工ほかの賃金が記されています)「

明智義塾の「御勘定帳」(9月)の表紙

「御勘定帳」(9月)の内容(需用品の購入額と内容が記されています)

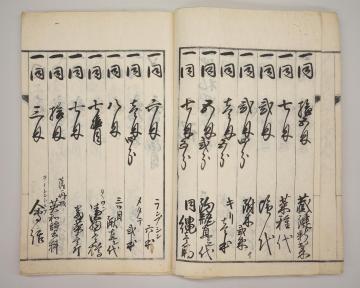

「御勘定帳」(9月)の内容(左ページからは書物が記されています)

「御勘定帳」(9月)の内容(教師の筆頭は岡田純夫です)

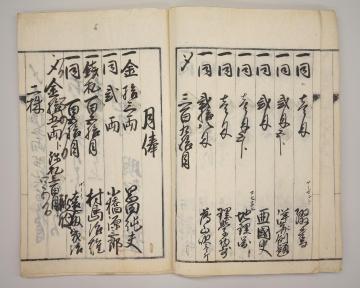

「御勘定帳」(9月)の内容

明智義塾の役員名簿(「総轄」に中川横太郎と国富庄太郎の名前が見えます)

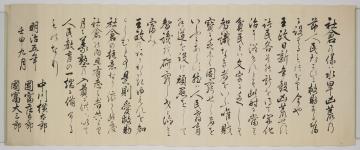

明智義塾から第一学問所へ

「教育社倉張紙」として登録している国富家文書のこの資料は、仮に張紙としているものの、本当の用途は宣言書といった趣きのあるものです。この「張紙」の日付は明治5年9月であり、中川横太郎と国富庄太郎、および庄太郎の義理の甥の国富大三郎の連名になっています。

岡山藩では、江戸時代に凶作に備えて穀物を備蓄する「社倉」という制度が設け、城下の町役人を通じて管理を行ってきました。この「張紙」は、新時代を迎えたこのときにあたり、有志からの出資とあわせて、社倉の貯えを教育のために用いることを宣しています。

明智義塾は明治5年7月までに施設の改修を終え、8月と9月に運営されましたが、10月からは政府が定めた学制に基づく教育施設(岡山市内の第一学問所)に改組され、小学校へと継続していきます。この「張紙」が9月という時期に書かれていることは、義塾を学問所に発展させるにあたり、さらに経費が必要になることが予想され、そのための呼びかけであったと解すれば、状況とよく符合します。

このほかに、学校整備のために寄せられた寄付金の申出書をいくつか展示しています。

「教育社倉張紙」

明治期の学校整備

近代化を急ぐ明治政府には財政的なゆとりがなく、地方の行政組織も明治22年に市町村制が施行されるまでは未整備の状態だったので、学校の施設の建設と運営にかかる経費は、地域の住民から多額の寄付を集めてまかなわれました。旧城下でも、近隣の町村でも、教育環境の整備のために地域の人々が重い負担を引き受けてきたことを示すさまざまな資料(学校施設の図面、建設や運営にかかわる会計簿、寄付者名簿など)が保存されていることがあり、当時の人々が教育にかけた熱意が伝わってきます。

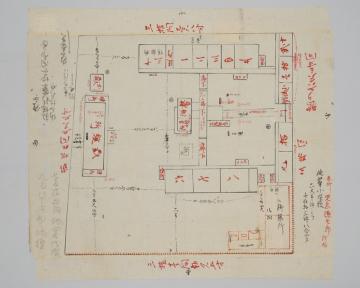

晩翠小学校の改築図面(明治16年)

市内の天瀬にあった晩翠(ばんすい)小学校は第三学問所の系譜を引く学校で、明治26年に第一学問所の系譜を引く又新(ゆうしん)小学校と統合され、さらに変遷を経て後の深柢(しんてい)小学校に継続していきます。

この図は、教室の増設を検討するために作成されたものです。まだ広い運動場はなく、日当たりもあまり考慮されていませんが、職員や生徒が移動しやすい動線が考えられています。

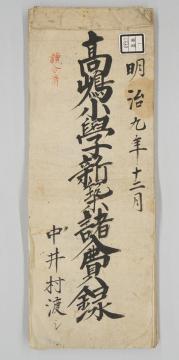

「高島小学校新築諸費録」(明治9年)

上道郡の高島村(現在は岡山市中区)の役場に伝わってきた文書です。はじめのうち寺院や有力者の邸宅を借りて発足した小学校や、やがて入学児童の増加にともない手狭になり、専用の校舎を整備する必要が生じてきました。そのためには地域の人々から多額の寄付が集められ、大工や石工など多様な業種の職人が集まり、建設がなされました。この冊子は建設費用の支払い先の帳簿ですが、さまざまな人がかかわったことがわかります。

お問い合わせ

教育委員会事務局生涯学習部中央図書館

所在地: 〒700-0843 岡山市北区二日市町56 [所在地の地図]

電話: 086-223-3373 ファクス: 086-223-0093