のっぷ:県内の中高生を対象に、学校で触れる機会の少ない学びを提供するNPO法人「こくさいこどもフォーラム岡山」(愛称:インターキッズ岡山)。

任意団体として1995年に発足し、ことし11月で30周年を迎えるんだって。

「こくさいこどもフォーラム岡山」の秋政孝一会長と、難波徳行副会長にお話を伺いました。

(左)難波徳行副会長、(右)秋政孝一会長

「こくさいこどもフォーラム岡山」とは?

のっぷ:はじめまして。つながる協働ひろばののっぷです!

「こくさいこどもフォーラム岡山」は、県内の中高生を対象に、学校では触れる機会の少ない学びを提供する「インターキッズ 国際塾」を2004年に開塾されたそうですね。

「国際塾」では、どんな活動をしているんですか?

秋政会長:「国際塾では中高生を対象に、年間11回の講座を開催します。毎年3月をめどに次年度のカリキュラムを決め、県内の高校宛に案内を送って入塾者を募ります。2024年度は県内の17校から、56人が入塾しました。講義自体は日本語で行いますが、5月の入塾式で発表した年間テーマについて、10月の卒塾式では英語でプレゼンテーションしてもらいます。ちなみに2024年度の年間テーマは、『私たちはどうすれば岡山でイノベーションを興すことができるのか?』でした。」

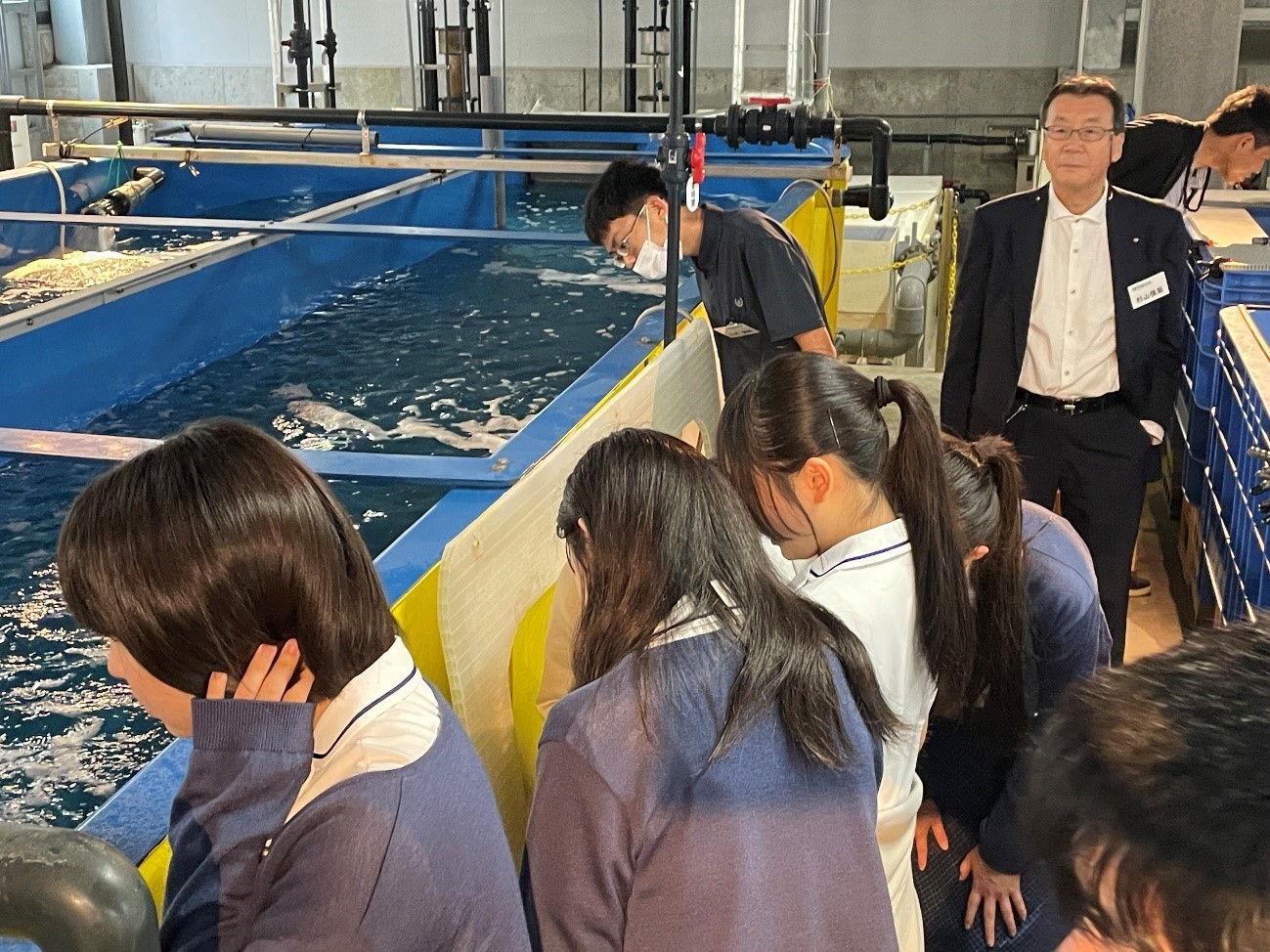

2024年度 入塾式の様子

のっぷ:活動のうえで、大切にしていることはありますか?

難波副会長:「大切にしているのは、『アクティブ・ラーニング』の姿勢です。塾生には一方通行的に教わるだけでなく、講義内容について質問したり、グループディスカッションで他の人の意見を聞くなど多角的な視点からものごとを考える思考力を養ってもらいたいと思っています。また、毎回の講義後にはレポートを課しています。そして提出されたレポートには必ず塾長が返信する、ということを開塾以来、ずっと続けています。語学だけなら必要に応じて身につけることができますが、国際塾で身につけてほしいのはそれ以外、それ以上のもの。ですから、講義の内容はグローバルな話題が半分、もう半分は日本や地元岡山の文化や歴史、伝統のことです。国際的に活躍するのに、いくら英語ができて外国のことを知っていても、日本や地元岡山のことを知らないようではいけません。とはいえ、私たちのいう“グローバル人材”は、海外で活躍する人だけを指しているのではなく、将来どこで何をしようとも、広い視野でものごとを考えられる人のことです。そういった人材の育成こそ、このフォーラムの目的です。」

講義の様子

世界を視野に行動する人材を 岡山で育てる

のっぷ:「こくさいこどもフォーラム岡山」を創ったのは、商社マンとして特にヨーロッパ圏で長く働いてきた今西通好さん(初代会長)と、医学博士としてアメリカやカナダの大学で先生をしてきた沖垣達さん(初代塾長)のお二人だそうですね。

これまで30年の間に、会長や塾長は代替わりしながらも、「グローバル人材育成」という目的に向かって、一貫して取り組まれています。

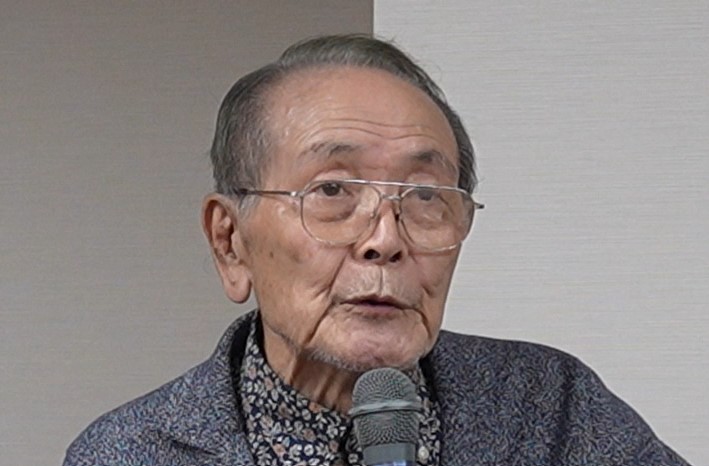

今西通好さん(名誉会長)

沖垣達さん(名誉塾長)

秋政会長:「グローバル人材の育成という理念は変わりませんが、時代とともに少しずつやり方を変えながら取り組んでいます。たとえば、コロナ禍がひとつ大きな転換期となりました。一堂に会しての講義が難しくなり、塾生の減少も覚悟していましたが、オンライン開催としたことで、これまで会場に足を運ぶことが難しかった県北の生徒たちが参加しやすくなったり、県外の著名人に講師を務めていただくハードルが下がったなど嬉しい誤算もありました。実際、塾生の数が大きく変動することもありませんでした。コロナ禍明けの2022年には、カリキュラムに夏合宿や、卒塾式での英語によるプレゼンテーションを組み込みました。プレゼンテーションは10数人ずつのグループで行いますが、本番の5から6週前から週1回程度、オンラインでミーティングをするんです。いまの高校生は塾に部活に検定にと忙しいですから、対面だと都合を合わせるのも一苦労ですよね。コロナを機にオンライン環境が整ったことで、ミーティングをしたり共用のウェブツールを使ってスライドを作ったりということができるようになりました。また、過去の講義内容をオンラインで見られるように、Youtubeに動画に残すなどの取り組みもしています。」

ウェブ会議システムの活用によって講義の幅が広がった

のっぷ:コロナで大変だったことがプラスに作用したんですね!生徒たちの様子はどうでしたか?

難波副会長:「プレゼンテーションに向けて、グループ内でリーダーを決めるのですが、あるグループ内で手を挙げたのが中学1年生の女の子でした。最年少の立候補にも驚きましたが、もっと驚いたのは彼女の行動力。その年のテーマは『岡山のイメージをどうすれば改善できるのか?』というもので、岡山の交通運転マナーを改善するためのCMを次回までに作ってきますと。そして1週間後にアニメーションによるCMを仕上げてきたのです。これには他の塾生も刺激を受け、互いに切磋琢磨するいいきっかけになりました。こういったグループワークを通じて、ものごとの進め方やリーダーシップのとり方が身についているのではないでしょうか。実際、グループディスカッションや、講義のとき隣に座った人と言葉を交わすなど国際塾では他校の生徒との関わりも増えますし、交流によって気づきが得られます。入塾当初は、内向的で人前に出たり質問をするのに抵抗があったという生徒も、半年の間に見違えるほど成長していきます。ときには講師が驚くような鋭い問いかけをすることも。こういった若い人の成長ぶりを見るのは楽しいですし、やりがいですね」

年々参加者増 毎年12月開催の「ESDカフェ」

のっぷ:「こくさいこどもフォーラム岡山」は、「国際塾」のほかに、毎年12月にESD(SDGs)カフェを開催していますね。2024年12月開催のESDカフェには、19校から127人が参加したと聞きました。年々、参加者が増えているそうですね?

2024年度のESDカフェの様子

秋政会長:「ESDカフェは塾生以外にも広く門戸を開き、SDGsの目標ごとにグループに分かれて議論した結果を全体の場で発表します。毎年、前年を上回る参加の申し込みがあり、会場を分けたり運営の方法を変えるなど試行錯誤しながら継続してきました。はじめは国際交流センターが会場でしたが、ある年に参加者がどっと増え、交流センター内で階を分けて開催しましたが、なかなか難しいものがありました。そこで次年度はままかりフォーラムに会場を移しましたが、発表の時間を考慮してここでも会場を2つに分けたんですね。すると隣り合った会場で音声が聞き取りにくいなど別の問題が…。そこで2024年は思い切って一つの会場とし、司会進行を塾生に任せてみることにしました。大人数を相手に臨機応変に対応しなければならないのでどうなるかと思いましたが、非常にうまくいき、参加者にも好評でした。すきま時間の無駄を省いたり、発表に使用するスライドの枚数を制限するなどの工夫をしたのです。ここでも塾生の成長を感じ、驚きとともに大変嬉しかったです」

難波副会長:「SDGsが設定する17の目標は、どれをとっても2、3年で実現できるようなものはないですよね。何世代かにわたって継続してはじめて、一定の効果が得られるようなものばかり。いまやSDGsの発想や手法なくしては、いずれの分野でも真のリーダーシップは発揮できないのではないでしょうか。次代を担う中高生が十分理解しなければならない大切なテーマです」

700人近い卒塾生を輩出 「国際塾」

のっぷ:「こくさいこどもフォーラム岡山」ができてから30周年、「国際塾」を始めてからは21年目です。2004年の開塾以来、これまで700人近い卒塾生を輩出しているそうですが、卒塾生たちのその後は?

秋政会長:「卒塾生は本当に多様な分野に進んでいます。留学したり、研究者になったり。大学生のうちに起業したという子も多いですね。私は創設当初からのメンバーではありませんが、誘われて講義の様子を見に来たとき、自由な雰囲気や塾生たちが積極的に発言している様子を見て他にない素晴らしい取り組みだと感じました。世話人(理事)の皆さんもいわれますが、自分が高校生のときにこんな講座があったらと。大袈裟ではなく、きっと人生が変わっていたのではないでしょうか。我々は社会人として仕事をするなかで、ある一定の分野については深い知識があるかもしれませんが、知らないこともたくさんあるものです。塾生と一緒に講義を聞いて、我々が勉強になることもたくさんあります。」

難波副会長:「今年で創設30周年ですが、50年、100年と続いてほしい取り組みです。どの団体も同じ問題を抱えているのだろうとは思いますが、やはり課題は後継者ですね。卒塾生に関わってもらいたいという思いもありますし、社会人として仕事をしている現役世代にも関わってもらいたいです。我々自身も、もっと早くから関わっていれば自身の本業にも役立ったのでは?と思うような内容の講義を聞けたり、より柔軟な思考力を養えたりしたのではと思うことがあります。それに、若い人の成長を間近で見るというのは本当によいものですよ。ときには我々の引き出しを広げて、アドバイスしながら教育というか、共に育っていくような感覚があります。今後も地域の中高生に向けて、よき学びの場を提供し続けていきたいと思います」

ありがとうございました!

時代に合わせながら活動しているからこそ、長年にわたって続けていけるんだね◎

卒塾生からの世代交代も期待していきたいね♪

関連リンク

- 特定非営利活動法人こくさいこどもフォーラム岡山

https://www.city.okayama.jp/dsearch/0000040209.html

https://interkids-okayama.jimdoweb.com/別ウィンドウで開く

※2025年度(第22期生)の募集は3月末から開始予定

NPO法人こくさいこどもフォーラム岡山

住所:〒700-0807 岡山市北区南方二丁目13番1号 ゆうあいセンター内

電話番号:086-206-3355

Eメール:info@interkids-okayama.com

ありがとうございました。

次はどちらの法人におじゃましようかなぁ。